Histoire de métal

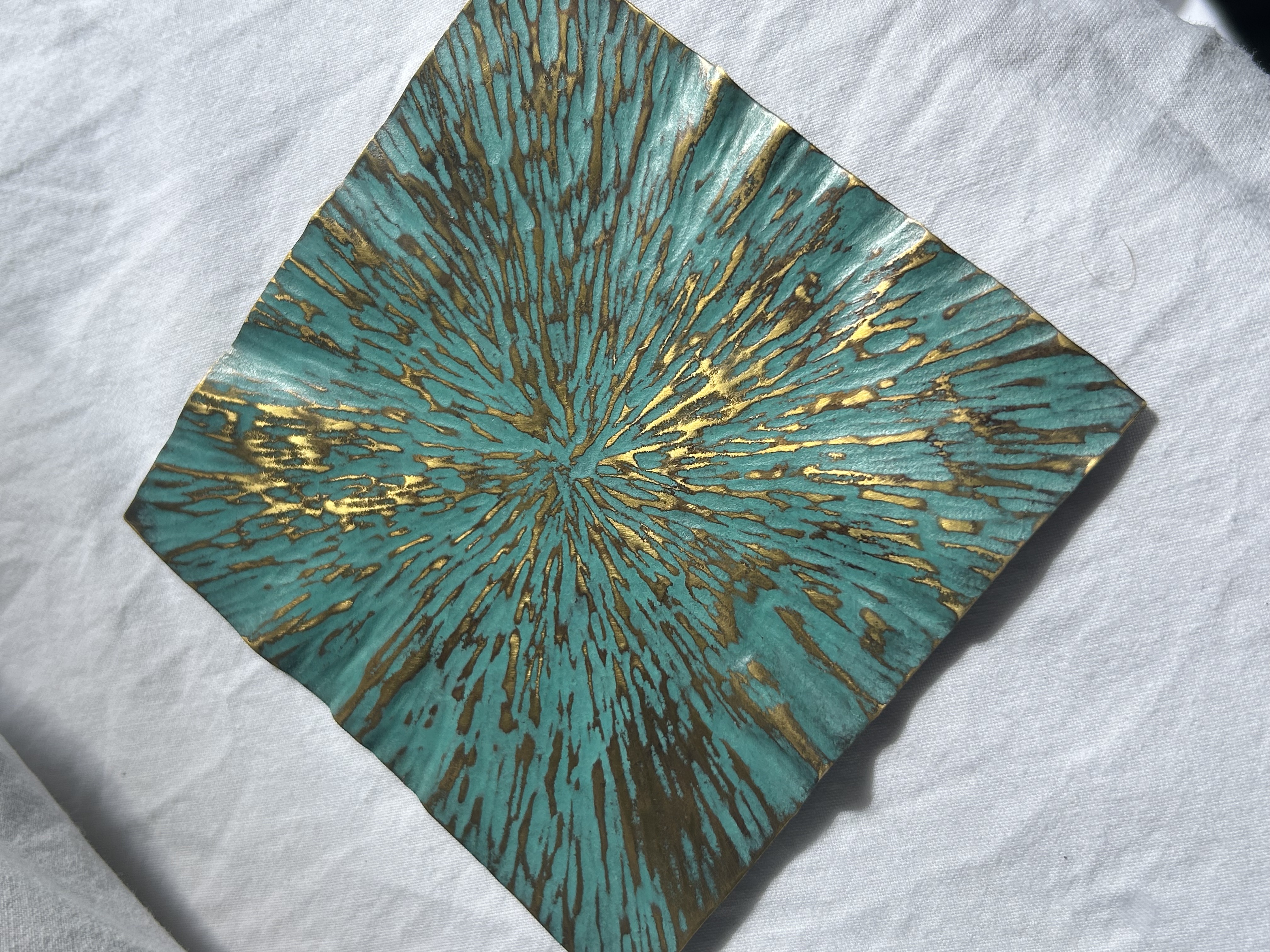

Date de publication :

6/10/2025

Histoires d'Artisans

Le bronze et le laiton, deux alliages issus du cuivre, ont façonné l’histoire des techniques et des arts. Le premier, cuivre-étain, plus dur et résistant, fut dès le 4ᵉ millénaire avant notre ère un métal d’armes, d’outils et de sculptures. Le second, cuivre-zinc, jaune doré et malléable, apparaît plus tard comme alliage décoratif et mécanique. Le bronze se couvre d’une patine brune ou verte, le laiton reflète la lumière comme un or accessible. Ensemble, ils traduisent la volonté des artisans d’améliorer la matière brute pour la rendre plus solide, plus belle et plus expressive.

Avant l’apparition du véritable bronze, les premiers métallurgistes expérimentent un cuivre mêlé naturellement à l’arsenic, plus dur et plus tranchant. Vers 3500 avant notre ère, au Proche-Orient, dans les ateliers protohistoriques (période de transition entre la Préhistoire et l’Histoire, lorsque certaines sociétés maîtrisent déjà la métallurgie sans encore posséder l’écriture) de sites comme Çatal Höyük ou Arslantepe, la rencontre du cuivre et de l’étain révolutionne la métallurgie. Dans des fours d’argile, la chaleur du feu transforme les minerais en un métal fluide et résistant. Des haches, des lames et des pointes standardisées sortent de moules de pierre. Ces premiers bronzes circulent déjà sur de longues distances, reliant Anatolie, Mésopotamie et Europe dans un réseau d’échanges de savoir-faire et de matières premières.

De la Mésopotamie à la mer Égée, le bronze devient l’emblème des sociétés organisées. En Égypte, il habille les divinités, en Crète il sert à ciseler des armes incrustées d’or et d’argent, et en Europe il fonde la culture des tumulus et des dépôts atlantiques. Le disque céleste de Nebra, incrusté d’or, illustre la précision atteinte dans la fusion et la symbolique du métal. En Chine, les premiers bronziers, ancêtres de ceux de la dynastie Shang, créent d’imposants vases rituels aux formes animales et géométriques. Partout, le bronze relie l’art, la guerre et le sacré dans un même savoir technique.

Connu depuis l’Antiquité, le laiton demande une maîtrise délicate. Les artisans grecs et romains le fabriquent en chauffant le cuivre avec la calamine, un minerai de zinc. Le résultat est un métal doré que l’on nomme orichalcum, utilisé pour les monnaies, les casques ou les appliques décoratives, comme celles retrouvées à Pompéi. Sa teinte chaude et sa souplesse séduisent les orfèvres autant que les ingénieurs. Avec la distillation du zinc, maîtrisée en Inde puis en Europe, le laiton gagne en pureté. On le retrouve dans la vaisselle médiévale, les chandeliers gothiques et, plus tard, dans les instruments scientifiques et les horloges de précision.

Le bronze se distingue par sa facilité de fonte. Modelé en cire, enveloppé de terre, puis coulé à haute température, il prend forme grâce à la technique de la cire perdue. Cette méthode, mise au point dès l’Antiquité, permet d’obtenir des lignes précises et des détails subtils, comme dans la statuette de la Danseuse de Mohenjo-Daro ou les bronzes grecs de Riace. Le laiton, plus souple, s’adapte à d’autres gestes : on le lamine, on le repousse ou on le grave. Dans les ateliers médiévaux de Flandre ou d’Angleterre, il devient plaques funéraires, bassins ou chandeliers décorés, résultat d’un martelage patient et régulier.

Cet article a été réalisé bénévolement pour valoriser l'artisanat d'art français.

Votre soutien nous aide à faire perdurer cette initiative.

En Chine ancienne, la métallurgie du bronze suit une voie indépendante. Sous la dynastie Shang, les fondeurs utilisent des moules segmentés en terre plutôt que la cire perdue. Cette technique permet de reproduire à l’identique des décors complexes, masques de taotie ou spirales symboliques, sur de grands vases rituels comme les ding ou les zun. Les alliages y sont soigneusement dosés : cuivre, étain et parfois plomb pour améliorer la coulabilité. Ces pièces, lourdes et d’une précision saisissante, incarnent une esthétique du pouvoir et du rituel, où le métal devient instrument de mémoire et de prestige.

Chaque civilisation a donné au bronze et au laiton un langage propre. En Iran, les bronzes du Luristan adoptent des formes animales stylisées, en Égypte les statuettes divines associent bronze et or, tandis que le monde islamique perfectionne le laiton incrusté d’argent, aux motifs d’arabesques et d’inscriptions. En Europe, les cloches et les canons témoignent du savoir-faire des fondeurs. Dans le royaume du Bénin, les têtes et plaques coulées à la cire perdue rappellent le lien entre art et pouvoir. Ces objets, visibles au Louvre, au British Museum ou au Met, racontent la diversité des gestes et des symboles du métal.

Le bronze et le laiton demeurent au cœur des métiers d’art contemporains. Le bronze conserve sa noblesse dans la sculpture monumentale, la restauration et les cloches, tandis que le laiton, plus clair, séduit les designers et les artisans du luminaire. Dans les ateliers de fondeurs, les mêmes étapes se répètent : modelage, moulage, fonte, ciselure, patine. Le métal se prête aussi aux techniques modernes, de la découpe laser à l’usinage de précision. Ces alliages anciens restent d’actualité, car ils allient durabilité, recyclabilité et une beauté que seule la main de l’artisan sait révéler.